世界が認めた「みかん栽培システム」

2025年8月26日、「有田・下津地域の石積み階段園みかんシステム」が世界農業遺産に認定されました。

伝統的な農林水産業を営む地域を対象とした「世界農業遺産(GIAHS)」に、和歌山県の有田・下津地域※の「有田・下津地域の石積み階段園みかんシステム」が認定されました。

マルケンみかんの園地も認定地域に含まれています。

※…海南市・有田市・湯浅町・広川町・有田川町

有田地域と下津地域では、400年以上前から農家が築いた石積み階段園を活かし、多様な品種と貯蔵技術によって、7ヶ月にわたる安定したみかんの生産・出荷を実現してきました。この農業システムは、伝統的農法・美しい景観・豊かな生物多様性・文化的価値を兼ね備え、人と自然の知恵が融合した世界的にも重要な遺産です。

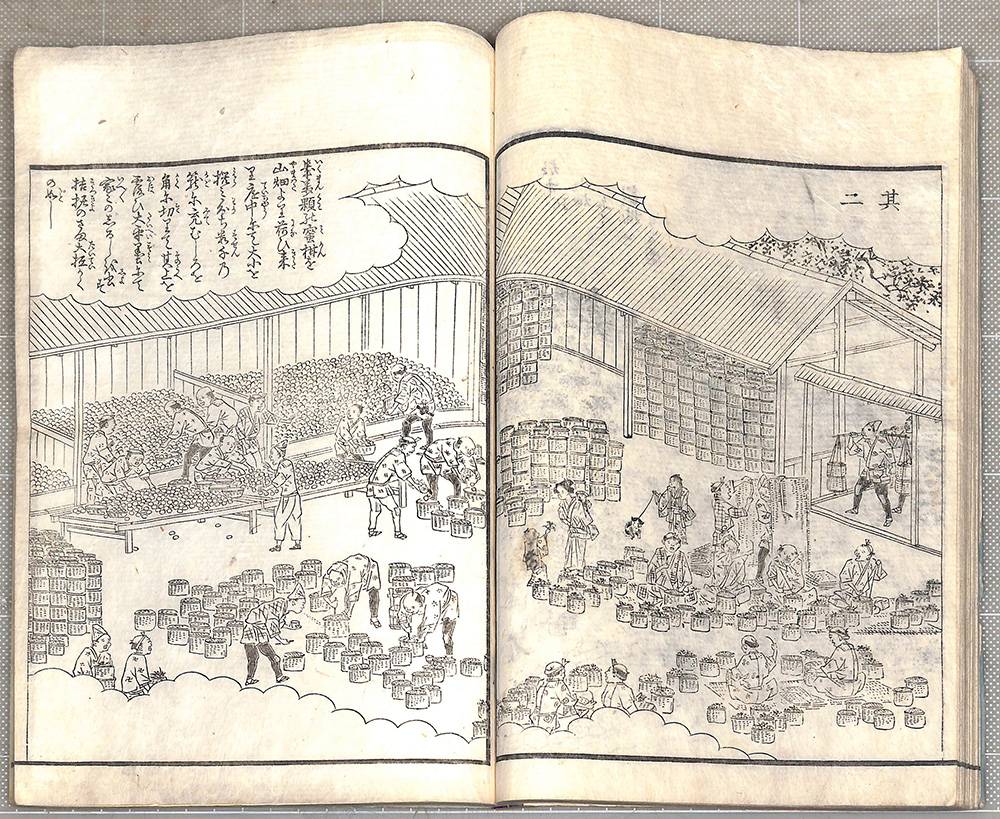

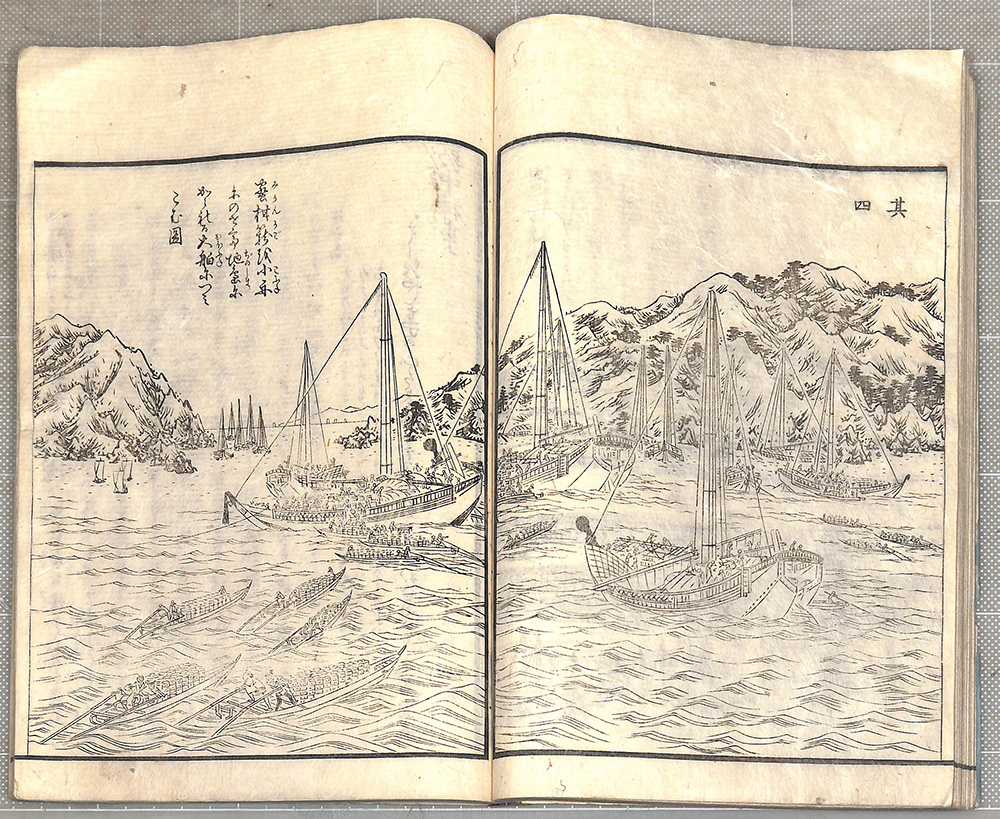

有田みかんの歴史は天正2年(1574年)、伊藤家六代孫右衛門が肥後国八代より、小みかんの小木2本を持ち帰ったことに始まります。江戸時代には、日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」を設置し、生産量が飛躍的に伸び、全国に流通を広げました。江戸末期には、紀州みかんの出荷量がおよそ15,000tに達しました。以後、日本の食文化にみかんを定着させ、日本のみかん産業を牽引しています。

紀伊国名所図会(1851)和歌山県立図書館所蔵

石積み階段園みかんシステムとは

有田・下津地域は、400年以上前から農家の手により壮大な石積み階段園を築き、維持してきました。江戸時代には日本で初めての共同出荷組織「蜜柑方」が結成されました。

自然条件を巧みに活かして様々な品種のみかんを導入、貯蔵技術も駆使することで、8か月もの長期にわたる安定出荷を実現した、世界的に重要な農業システムです。

石積み階段園

江戸時代から、山を開墾して石積み階段園を築き、高品質のミカンを生産しています。

海岸沿いから内陸部にかけての険しい斜面に、石を積み上げて段々畑を造成してきました。

先人らの手により築き上げられた石積み階段園は、排水性や日当たりが向上するほか、石垣の保温効果や光の反射効果などにより、高品質なみかん生産に寄与してきました。

みかんの貯蔵庫

有田と下津という二つの地域は、それぞれ異なる気候特性を持っています。この地理的な違いを活用し、さらに複数の品種を栽培することで、収穫時期を分散させています。特に下津では、収穫後のみかんを木造の蔵で寝かせる伝統技法が継承されており、この「蔵出し」技術によって鮮度を保ちながら出荷時期を調整できます。こうした取り組みの結果、秋から翌年にかけて途切れることなく高品質なみかんを市場へ届けることが可能となっています。

伝統的な神事

有田・下津地域には、みかんにまつわる深い伝統文化が根付いています。みかんの神に豊作を祈願する神事が催され、江戸時代に嵐の中、海に船出して江戸にみかんを運んだ豪商「紀伊国屋文左衛門」にちなんだ祭りが、毎年開催されています。

苗木の供給

この地域では、一部のみかん農家が苗木生産を担っています。地元の苗木生産者は品種の特性を維持するため、品種の原木により近い樹から接ぎ木用の枝をとり、苗木を生産しています。こうして品種の遺伝的特性が保たれ、果実品質の維持に貢献しています。

石積み階段園とみかん栽培文化を次世代に繋ぐ

マルケンのみかん畑がある有田郡有田川町賢地区では、江戸時代に蜜柑方「賢組」が組織され、みかんの栽培と出荷が始まりました。その営みは400年以上にわたり受け継がれ、今日まで続いています。

この歴史ある地で、高品質なみかん栽培を追求しながら、先人たちが築き上げた石積み階段園と栽培文化を次世代へ継承していきます。世界農業遺産として認められたこの農業システムを守り続けることこそ、私たちの使命です。伝統を尊重しつつ持続可能な農業を実践し、未来の世代へ確かな形で受け渡していきます。

コメントを投稿するにはログインしてください。